“石湾瓦,甲天下”。在南国陶都——佛山石湾这片自然资源丰富、地理位置优越、水陆交通畅达的地方,陶文化源远流长,石湾陶瓷作为一种产品,涵盖了琐屑日常生活的方方面面;作为一门传统艺术,更是名扬海内外的一朵奇葩。

石湾公仔入窑烧制

2017年8月,文木团队受广东省非物质文化遗产保护中心委托,前往佛山石湾,进行广东省国家级非物质文化遗产代表性传承人抢救性记录工程——石湾陶塑技艺(刘泽棉)的拍摄工作。

文木团队采访刘泽棉

从小,身处广州的文木君就听闻石湾陶塑的大名。因广佛自古联系往来密切,省城广州的许多传统建筑上都有造型生动、色彩鲜艳的石湾陶塑瓦脊装饰,许多传统的大户人家会在厅堂、书斋收藏陈列着各种石湾陶塑公仔,直至如今,许多博物馆中还珍藏着大量石湾陶塑的精品。典型代表的如广州陈家祠,建筑顶部采用的石湾陶塑瓦脊多达11条,题材各异、装饰精美,多数为清末石湾最负盛名的陶业名店文如璧店制造;广州仁威庙的陶塑瓦脊也是出自石湾文如璧店,并塑有制造时间;石湾陶业鼎盛时名店林立,清代后期两广和东南亚一带的宫观寺庙建筑大都装饰了这些店号制作的陶塑瓦脊。2006年,“石湾陶塑技艺”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

仁威庙塑有“同治丁卯年”“文如璧店造”的石湾陶塑瓦脊

正所谓“石湾陶,景德瓷”,一句话便概括了中国陶瓷的精髓。这次文木君有机会亲临南国陶都——佛山石湾,在现场亲身感受石湾陶瓷艺术的魅力,实属荣幸。

此次记录工作的主要场地在佛山市新石湾美术陶瓷厂,该厂已有近六十年历史,诞生了一大批陶艺名家及大量石湾陶瓷精品,石湾美术陶瓷厂园林已被列为佛山市历史建筑。

石湾美术陶瓷厂园林

刘泽棉大师,石湾陶塑发展史上一位划时代的人物,生于佛山石湾,是石湾陶艺世家“刘胜记”的第四代传人。他从小师承叔公刘佐朝,也深受刘传等名家影响;1958年进入石湾美术陶瓷厂,后被选送中央工艺美术学院进修。刘泽棉博采众长、融会贯通,凭借自己对陶瓷的领悟博采众长,自成一家。他的陶瓷技艺娴熟,题材广泛,其作品的最大特色是工意兼得、形神结合,具备传神、雄健、豪放、古朴和厚重的特点,特别是衣纹、筋骨、肌肉的塑造。从艺七十年来,刘泽棉创作了大量题材丰富的作品,代表作《钟馗》系列、《十八罗汉》《水浒一百零八将》等都是难以超越的时代经典。2007年,刘泽棉入选为第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

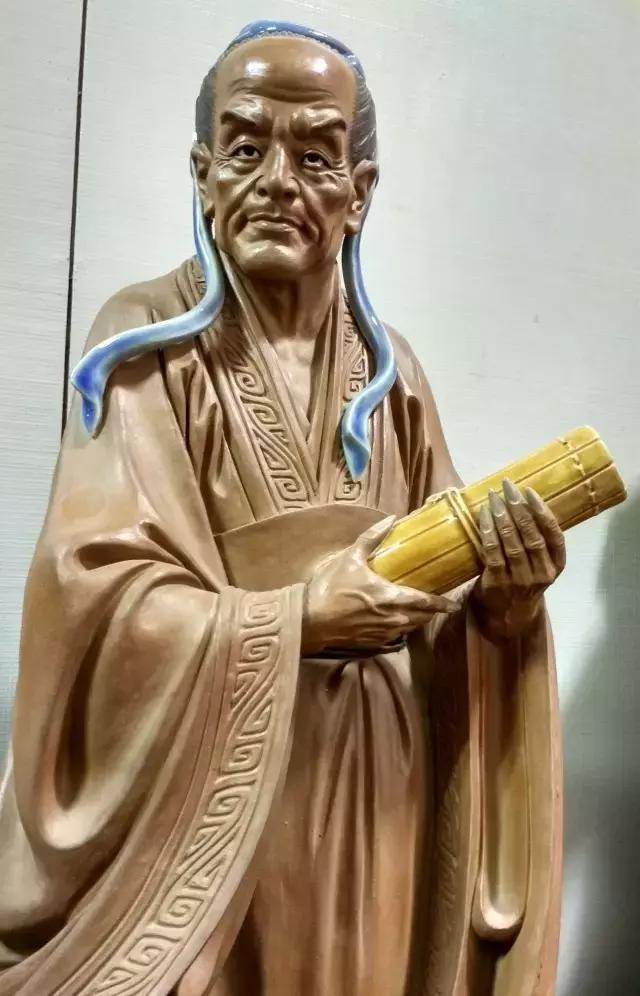

刘泽棉代表作《兵圣孙子》

刘泽棉之所以被誉为石湾陶塑技艺划时代的人物,其好友刘孟涵先生的评价是,他突破了传统的局限,融入了现代的审美元素,使石湾陶塑走进了新的阶段,是一位新时代的领军人物。若仔细对比石湾陶塑近几十年的作品和清末民国的作品,我们可以发现在特色风格上有着较鲜明的差别,这种差异,可以说就是在以刘泽棉为代表的这批新时代石湾陶塑艺术家的带领下形成的。

刘泽棉与《赵子龙救主》

“石湾公仔”陶塑艺术表现在实物上的形态可分为人物陶塑、动物陶塑、器皿、微塑、瓦脊陶塑五大类,以人物造型为代表,刘泽棉主要擅长人物陶塑,而人物的塑造最重要在于人的神态表情和动作。一件石湾陶塑作品的完成,包括从起草画稿、塑造泥稿、细节修整、设色上釉、入窑烧制等工序,而泥稿的塑造和修整的环节可谓最重要最关键,所耗费的时间和精力也最多。一件大师作品,上釉、烧制的步骤可以由其他工人代替,但作品最终的形态质量,很大程度上取决于创作者对泥稿的塑造技艺,这也是石湾陶塑技艺各部分的核心。

刘泽棉作品《司马迁》

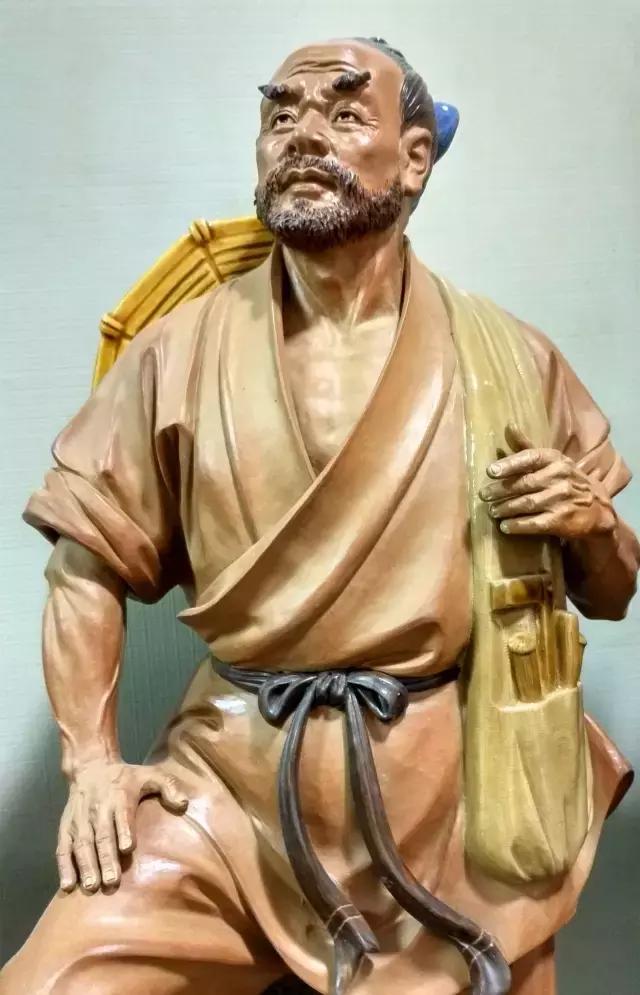

在现场,我们有幸见到了许多刘老师的作品,他创作的人物陶塑作品,在神态细节的处理上极其生动细致,体现了对艺术品质的高度追求。在作品创作过程中,刘老师常常眉头微皱、神情肃穆,全神贯注地投入到创作中。他表示,自己不善于“讲”而善于“做”。刘老师是靠着自己勤奋的临摹、观察、实践进行学艺的,而传艺也是凭借作品的示范作用,给后人带来深刻的影响力。

刘泽棉作品《鲁班》

在访谈中,刘老师的子女提到,父亲是一个对艺术要求很高,而对生活要求很低的人,他对陶塑创作一丝不苟、对子女的要求也很严格,而在个人的物质生活方面却十分简朴。在拍摄记录的过程中,刘老师话语不多,却总是在默默实干,也正是这种对艺术的专注,才成就了大师级的艺术水平。