镜像迷宫:“自我”与“他者”之舞

镜像迷宫:“自我”与“他者”之舞

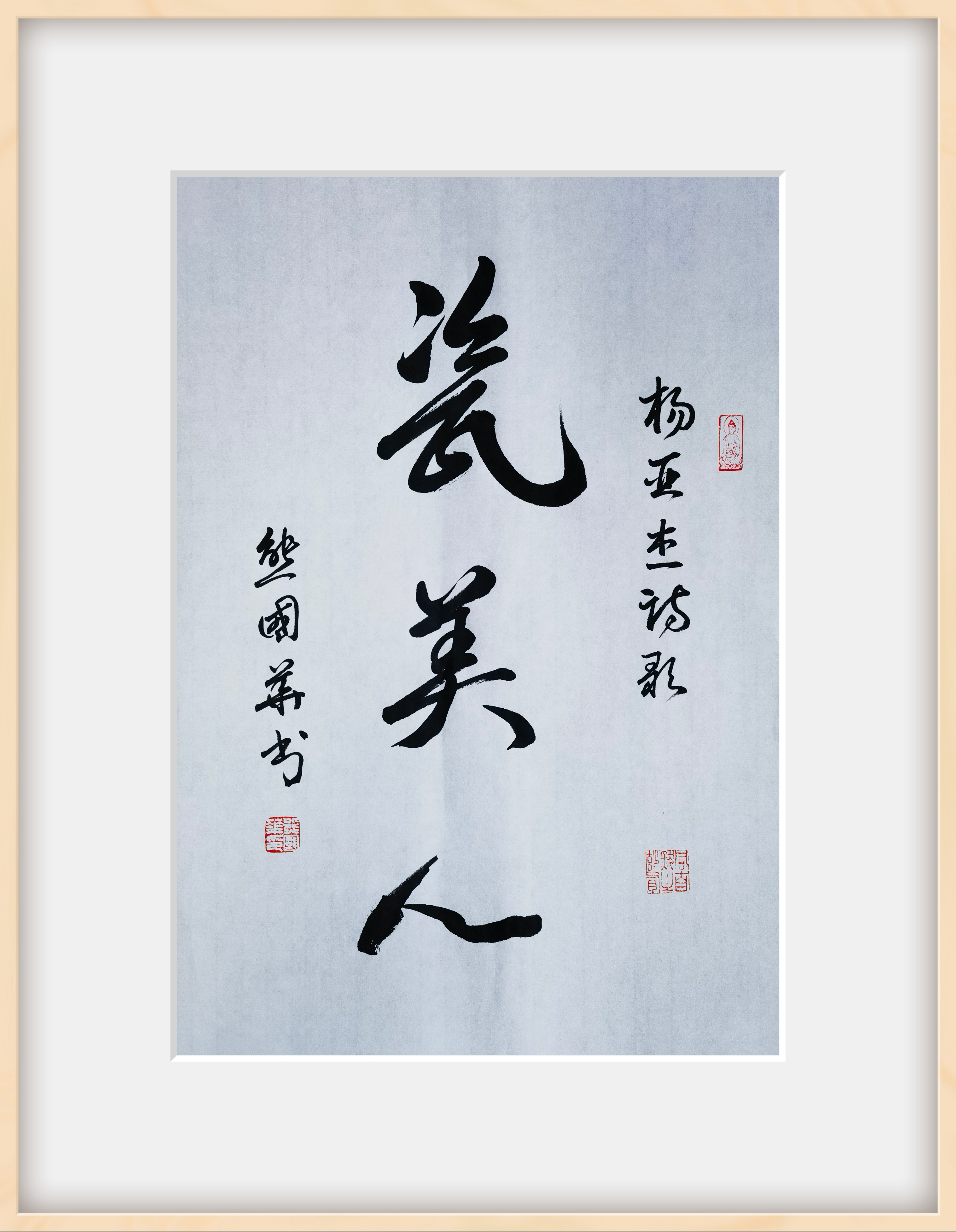

——评杨亚杰的《瓷美人》

湘君

瓷美人

诗/杨亚杰(湖南icon)

泥巴的胚子

经命运的手抚摸

有着疼痛打磨出的圆润

握出来的腰身

纤细而易碎,注定了此生的美

结伴孤寂的空

我用手机拍你

却拍下了橱窗玻璃上

和你一样

幽幽泛光的

自己

杨亚杰的《瓷美人》是一首令人惊艳的现代咏物诗,诗人以瓷美人为载体,构建了一个充满哲学意味的镜像世界。在这首诗中,瓷美人既是客体,又是主体;既是"他者",又是"自我"的投射。

诗人开篇即以"泥巴的胚子/经命运的手抚摸"点出瓷美人的诞生过程,暗示了生命被塑造的宿命感。"疼痛打磨出的圆润"这一悖论icon式表达,揭示了美的代价与生命的本质。瓷美人"纤细而易碎"的特质,恰如现代人脆弱而孤独的存在状态。

诗中最具震撼力的转折,是出现在"我用手机拍你/却拍下了橱窗玻璃上/和你一样/幽幽泛光的/自己"。这一镜像场景完美诠释了拉康icon的镜像理论:我们在凝视他者时,往往看到的是自我的投射。瓷美人成为了一面魔镜,映照出观者内心的虚无与荒诞。同时,又有几分古典桃花icon美女顾镜自怜的意味。

从生成-他者理论的角度来看,瓷美人与观者之间形成了一种相互生成的关系。正如萨特icon所言:"他者是自我存在的必要条件。"诗中的瓷美人既是客体化的"他者",又是主体化的"自我",这种双重性构成了诗歌的深层张力。

在艺术风格上,诗人以简洁凝练的语言,构建了一个充满象征意味的艺术空间。瓷美人这一意象既是传统文化的载体,又承载着现代人的精神困境。诗歌结尾的镜像场景,打破了主客体的界限,创造出一种虚实相生的艺术效果。

这首诗最终指向了一个存在主义icon的命题:在物化的现代社会中,人的主体性如何确立?瓷美人既是美的象征,又是异化的隐喻icon。诗人通过这一意象,叩击着现代人精神世界的痛点,引发读者对自我存在的深刻思考。

【诗人简介】杨亚杰,笔名雅捷,女,湖南常德人。祖籍河北巨鹿icon。曾任《桃花源》杂志主编、常德市icon文联专职副主席,二级调研员退休。1981年开始发表诗文,作品散见《诗刊icon》《词刊icon》等国内外多种纸网媒和选本,出版《赶路人》《三只眼的歌》《折扇》《和一棵树说说话》《杨亚杰微诗选》(中英对照)等诗集。《丁玲》《打水仗》等多首歌诗被谱曲演唱和播出。曾参加《诗刊》社第七届“青春回眸”诗会。#好诗分享#原创诗歌# 精彩评论#国华微诗#瓷美人#镜像世界#存在主义#

0 条 评 论 Write a Response