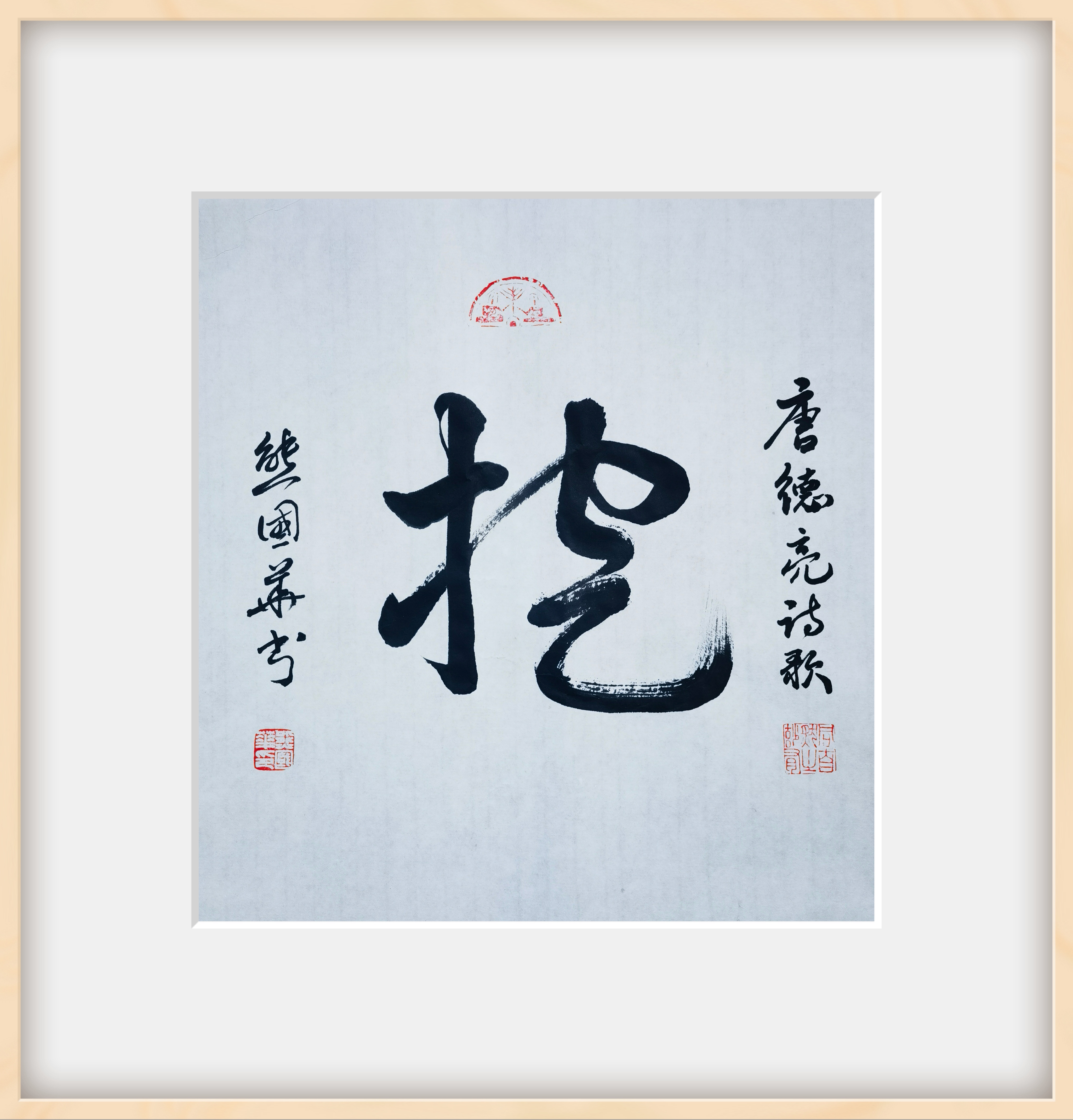

掘进存在的矿脉:唐德亮《挖》中的生命勘探学

挖

诗/唐德亮(广东)

挖脚下的日子

硬梆梆的。与它相碰时,一闪而过的电光

灼痛了生活之眼

挖出歌声。忧郁的,欢乐的,带血带泪的

钻石般透明,夜雾般混沌

一段段,一节节,蛇一般柔软,藤一样缠绵

蹦出沙,碎石。泥土不再顽固

它暗示:下边是清甜的水,是波动的呼吸

是明亮的眼睛

和一个苏醒的春天

挖到了生命的深处 尘封的记忆

挖到一颗心

鲜活的,布满血丝的心

再挖下去是什么呢?

我不敢想

锄头也不敢想

附:意大利评委会对《挖》的颁奖词:

“作者深入探讨了其人生的深处,揭示了与过去有关的情感和记忆。他以精辟的语言和深沉的比喻揭示了灵魂。诗人坚强的精神从诗句中流露出来,用歌声诉说着人生的悲欢离合。但泥底下的水是甜的,明亮的是觉醒的春天。苦难是一种恩典,如果能带来重生。而在尘土飞扬的记忆中,不再需要挖掘。”

诗歌以近乎结构主义的精确,将"挖"这一动作分解为三个递进层次:先是物理层面的挖掘("挖脚下的日子"),继而转向精神层面的发掘("挖出歌声"),最终抵达存在层面的勘探("挖到了生命的深处")。这种三重结构暗合海德格尔"此在"的展开状态,每个动词都成为存在的路标。"挖"的重复出现形成语言的锤击节奏,与锄头的物理动作形成通感效应,让读者在词语的震动中感受生命勘探的力度。

唐德亮运用超现实主义手法,将"歌声"这一听觉意象赋予物质形态——它们既是"钻石般透明"的晶体,又是"夜雾般混沌"的流体;既有"蛇一般柔软"的生物特性,又具"藤一样缠绵"的植物属性。这种意象组合打破了常规感知界限,形成罗兰·巴特所说的"符号的狂欢"。当带血带泪的歌声从土地深处迸发,诗人实际上在重构被压抑的历史记忆,那些"尘封的记忆"正是集体无意识中的文化基因。

诗歌中动词与虚词的运用极具匠心。"蹦出"、"暗示"、"苏醒"等动词赋予无机物以生命意志,而"不敢想"的重复则暴露出存在主义的焦虑。特别是"锄头也不敢想"这一拟人化表达,将工具提升为哲学主体,暗示勘探行为本身也面临认知极限。这种物我界限的模糊,体现了后现代主义对主体性的消解,正如福柯所言:"人将被抹去,如同海边沙地上的一张脸。"

在艺术风格上,唐德亮创造性地融合了瑶族山歌的复沓美学与现代诗歌的意象密度。"清甜的水"与"波动的呼吸"、"明亮的眼睛"构成感官交响,最终汇聚成"苏醒的春天"这一终极象征。这个农耕文明的经典意象被赋予新的哲学内涵——它既是土地的解冻,更是被异化人性的复苏。诗人以土地勘探者的身份,实践着加缪笔下西西弗斯的荒谬英雄主义:明知"再挖下去"可能是虚无,仍坚持挖掘的动作本身。

意大利评委会敏锐地捕捉到诗中"苦难是一种恩典"的悖论美学。当诗人挖到那颗"布满血丝的心"时,勘探行为突然获得宗教仪式般的庄严感。这颗鲜活的心脏,或许就是拉康所说的"实在界的创伤",是任何符号系统都无法完全驯服的生命原质。唐德亮以诗歌为锄头,不仅挖开了个人记忆的封土层,更凿穿了消费时代的文化岩层,让被遮蔽的生命本相重新呼吸。

在诗歌的结尾处,未完成的勘探动作形成强大的意义悬置。"我不敢想/锄头也不敢想"的戛然而止,恰似贝克特《等待戈多》式的现代寓言,将读者抛入认知的悬崖。这种留白不是退缩,而是邀请每个读者接过诗人的锄头,继续这场永无止境的存在勘探。正如阿多诺所说:"在错误的生活中,没有正确的生活。"唐德亮的《挖》正是指向这种困境的诗歌行动,它以最原始的农耕动作,完成最先锋的生命叩问。

0 条 评 论 Write a Response